Что такое анкилостома?

Анкилостомы (лат. Ancylostomas, также известные как кривоногие) — паразиты из семейства нематод, которые чаще всего передаются через зараженную почву. Морской окунь обычно поражает беднейших жителей тропических и субтропических регионов. Два вида в основном ответственны за заражение людей: Ancylostoma duodenale и Necator americanus. Они могут вызывать хроническую желудочно-кишечную инфекцию, высасывать кровь хозяина, что в большинстве случаев приводит к железодефицитной анемии. Кроме того, в результате миграции личинок могут возникнуть легочные симптомы. Хотя для лечения анкилостомиоза доступно несколько лекарств, профилактика по-прежнему является важным шагом в борьбе с осложнениями.

Признаки и симптомы

Анкилостомия обычно протекает бессимптомно. Симптомы обычно связаны со стадией развития паразита и местом заражения хозяина. Обычно она начинается сразу после проникновения в кожу в виде местной эритематозной реакции (см. фото ниже).

Родственная кожная мигрирующая личинка (ползающая сыпь) связана с зоонозными анкилостомиями. Он является эндемичным во многих развивающихся странах, в то время как путешественники и медицинские работники, как правило, страдают от него в развитых странах. Начинается в виде эритематозной папулы, которая затем трансформируется в характерные серповидные туннели длиной 1-5 см под кожей, которые образуются, когда личинки не могут проникнуть вглубь кожи и остаются в ее поверхностных слоях. Инфекция часто поражает руки и ноги как обычное место контакта с землей.

В легочной фазе инфекция может проявляться кашлем, чиханием, бронхитом, кровохарканьем и эозинофильной пневмонией (синдром Леффлера), которые обычно проходят сами по себе и не требуют вмешательства. При заражении оральным путем могут возникнуть тошнота, рвота, раздражение горла, кашель и одышка (синдром Вакан).

После того, как гельминты достигают тонкой кишки, могут возникать неспецифические абдоминальные симптомы, такие как боль и вздутие живота, диарея, скрытая кровь в кале и иногда мелена. Малый размер паразита делает хирургические осложнения маловероятными.

Основным симптомом анкилостомической инфекции является железодефицитная анемия, вызванная кровопотерей либо при непосредственном проглатывании паразита, либо при подтекании крови из места прикрепления паразита к кишечнику.

Кроме того, гипоальбуминемия может привести к отекам и генерализованной анасарктике. Иногда некоторые пациенты едят землю и заглатывают мусор (геофагия).

Причины и факторы риска

Ancylostoma duodenale и Necator americanus являются основными видами, нападающими на человека. Ancylostoma ceylanicum в настоящее время считается основной причиной зоонозных инфекций в некоторых регионах Азии. Однако он не вызывает кровопотери. Ancylostoma caninum, анкилостомоз у собак, может вызывать воспаление кишечника и спирохеты. Ancylostoma braziliense является основной причиной кожных мигрирующих личинок.

Факторы риска анкилостомоза включают низкий социально-экономический фон, контакт с загрязненной почвой, ходьбу босиком, плохие санитарные условия и личную гигиену. Наибольшему риску подвергаются дети и беременные женщины. На перенос влияют многие факторы, такие как теплый и влажный климат, загрязненная вода и плохие санитарные условия.

Эпидемиология

Во всем мире около 470 миллионов человек инфицированы анкилостомой. Эта инфекция распространена в развивающихся странах и вызывает огромные потери экономической производительности из-за анемии, усугубляя ранее существовавшую бедность и болезни.

Necator americanus является ведущей причиной инфекции анкилостомы во всем мире, в то время как Ancylostoma duodenale является эндемиком Средиземноморья, северной Индии и Китая.

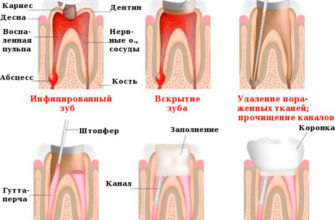

Патофизиология

Через несколько дней в почве из яиц Ancylostoma duodenale вылупляются личинки первого возраста, называемые рабдитоформными личинками. Они дважды окукливаются, становясь столбчатыми личинками длиной 0,5—0,6 мм, которые при правильных условиях могут жить 3—4 недели. Он ждет в почве или траве, чтобы вступить в контакт с кожей человека и вызвать инфекцию.

Заражение начинается при проникновении личинок в кожу жертвы и продолжается от 30 минут до 6 часов в зависимости от вида. Иногда личинки могут использовать слизистую оболочку щек, чтобы проникнуть в организм хозяина и попасть в кровоток. Проникновение в кожу обычно остается незамеченным, но иногда может возникать зуд.

Проникновение через кожу является результатом химического процесса, начинающегося с выработки некоторыми личиночными железами протеолитических ферментов. Necator americanus производит протеазы, которые могут расщеплять компоненты соединительной ткани, такие как коллаген и эластин. С другой стороны, личинки анкилостомы вырабатывают фермент гиалуронидазу, который нарушает целостность дермы и позволяет личинкам мигрировать через кожу. Одним из важных личиночных выделений является так наз. белок, секретируемый анкилостомой (ASB), который играет ключевую роль в развитии паразита и составляет около трети секретируемых им белков.

После проникновения в кожу личинки пассивно мигрируют по кровотоку в правую часть сердца, т. е. в легочные сосуды. При миграции в легкие может вызвать реакцию гиперчувствительности 1 типа в альвеолах (синдром Леффлера). Они проникают в альвеолы и мигрируют по бронхиальному дереву в глотку, а затем в кишечник.

Достигнув двенадцатиперстной кишки и дважды окуклившись, личинки становятся неполовозрелыми червями, которые с помощью зубов или режущих пластинок, выстилающих их щеки, могут поселиться в слизистой оболочке кишечника хозяина. Перевариванию крови способствуют металлопротеиназы и пептиды-антикоагулянты, которые поддерживают ток жидкой крови через поврежденные слизистые оболочки. Однако процесс, посредством которого гемоглобин поглощается кишечником паразита, плохо изучен.

Черви созревают в течение 4-6 недель и превращаются в половодифференцированных взрослых особей. После спаривания самка производит до 30 000 яиц в сутки, которые вместе с фекалиями покидают хозяина для продолжения жизненного цикла.

У тяжело инфицированных людей кровопотеря может достигать 9,0 мл/сут и происходит по двум механизмам; первый путем питания паразита, на который приходится небольшая часть кровопотери, второй — местом прикрепления из-за подтекания крови вокруг него. Железодефицитная анемия возникает, когда хозяин теряет способность компенсировать кровопотерю, особенно при тяжелых инфекциях и у людей с ограниченным питанием. Основным фактором риска анемии является заражение гельминтами, хотя у детей может развиться анемия при меньшем количестве гельминтов.

Сопутствующая потеря белка может привести к симптоматической гипоальбуминемии и гипопротеинемии, что может привести к анасарке и плохому питанию.

Паразит может сохраняться в организме хозяина годами, поэтому ему пришлось разработать несколько стратегий для обеспечения своего выживания. Паразит использует ингибиторы протеазы широкого спектра действия, чтобы нейтрализовать иммунную защиту хозяина. Хотя он помогает паразиту защитить себя от протеолитических ферментов, он усугубляет недоедание хозяина, предотвращая поглощение. Кроме того, он вызывает апоптоз Т-клеток и, следовательно, подавление местного иммунного ответа. Подавленный иммунный ответ на паразита в основном обусловлен гипореактивностью паразитоспецифических Т-клеток, вторичной по отношению к измененной функции антигенпрезентирующих клеток, апоптозу Т-клеток и модуляции цитокинов.

Интересно, что у пациентов с анкилостомозом, как и при других гельминтозах, характерен более широкий спектр кишечной микробиоты. Это наблюдение, наряду с механизмами иммунной регуляции анкилостомии, побудило к исследованию потенциального использования анкилостомии в лечении иммуноопосредованных желудочно-кишечных заболеваний, таких как глютеновая болезнь и воспалительное заболевание кишечника.

Диагностика

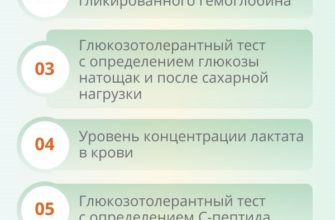

Клинические проявления анкилостомоза обычно неспецифичны и могут сбивать с толку. Правильное понимание эпидемиологии, клинических особенностей и лабораторных данных имеет решающее значение для постановки диагноза.

Микроскопия лужа является основным диагностическим инструментом, но с некоторыми ограничениями. Это полезно для обнаружения и количественного определения яиц Ankylostom. Больничные лаборатории обычно используют методы концентрации яиц, в то время как простые тесты, такие как методы катоза, могут использоваться для скрининга и мониторинга общественного здравоохранения; Они обычно используются в эпидемиологических исследованиях, потому что они допускают косвенное измерение тяжести червей. Точность ограничена различиями в производстве яиц, особенно в случае менее серьезных инфекций. Тест IgG4 может обнаружить недавнюю инфекцию, но остается неспособным.

Эозинофилия поднимает подозрение на анкилостомоз, но она не специфична. Системная эозинофилия и слизистая эозинофилия распространены при анкилостомии. Он обнаруживается в крови, прежде чем достичь кишечника и достигает пика после достижения взрослых червей к слизистой оболочке кишечника.

Эндоскопия капсулы может обнаружить паразитов, но редко используется для диагностики инфекции. Компьютерное обнаружение анкилостомов в капсульных изображениях эндоскопии все еще остается проблемой; Конечная цель состоит в том, чтобы использовать модели автоматического обнаружения для более точной диагностики, чем опытные эндоскописты.

Дифференциальный диагноз

Другие кишечные причины анемии дефицита железа должны быть исключены, например:

- Неправильное поглощение кишечника;

- Желудок или пищевод;

- Язвенная болезнь;

- Злокачественные опухоли желудочно -кишечного тракта.

Кроме того, дифференциальная диагностика учитывает другие вторжения червя, которые имеют общие черты с анкилостомозом, такие как:

- Аскаридоз;

- Шистосомоз;

- Стронглоидиз.

Симптомы кожи требуют отличия от других аналогичных заболеваний, таких как контактный дерматит, мигранский миаз, кабины и церковный дерматит.

Лечение

Мебендазол и альбендазол являются основными препаратами, используемыми при анкилостомозе. Данные подтверждают терапию альбендазол в одной дозе 400 мг по сравнению с одной дозой 500 мг мебели. Три последующие ежедневные дозы одного из этих препаратов имеют отличные показатели заживления и уменьшения яиц, но этот метод менее удобен для массовых медицинских кампаний. В качестве альтернативы, 3-дневная схема обслуживания мебендазола в дозе 100 мг два раза в день подходит в стабильных, несложных случаях. Альтернатива может быть Pamoat Pyrantel в дозе 11 мг/кг (максимум 1 г) устно в течение трех дней.

Систематический метаанализ показал, что эффективность единого перорального введения альбендазола, мебдазола и памоната Пирантела в направлении анкилостомоза составила 72% (95%, 59% -81%; 742 пациента), 15% (95%, 1% -27 %; 853 пациента) и 31%(95%, 19%-42%; 152 пациента).

Эффективность лечения зависит от тяжести инфекции, географического распределения и возрастных групп. Как мебендазол, так и альбендазол, как правило, безопасны и имеют небольшие временные побочные эффекты, такие как головокружение, головные боли и дискомфорт в животе.

Беременные и уход женщин имеют повышенный риск анемии из -за анкилостомии. Альбендазол и Мебендазол принадлежали к категории риска C в предыдущей системе FDA; Данные об их использовании у беременных женщин ограничены. Неизвестно, секретируются ли альбендазол или мебендазол на материнское молоко. В то время как альбендазол требует осторожности в грудном вскармливании, который позволяет использовать мебендазол для грудных вскармливания.

Лечение может потерпеть неудачу. Хотя этиология неясно, использование того же препарата неоднократно вызывает проблему лекарственной устойчивости. Pirantel Pamoate и Leftamizol являются альтернативными методами лечения, но ни один из них не обладает такой же эффективностью, как альбендазол.

Кожа -завещающие личинки, как правило, самостоятельны и ограничиваются кожей. Иногда, однако, требуется лечение, которое хорошо переносится альбендазолом или ивермектином.

Общее использование применения и добавок железа оказывает большее влияние на анемию, особенно в недоедающих популяциях. В исследовании 746 детей школьного возраста повторный прием пищевых добавок вместе с противогельминтными препаратами повышал уровень гемоглобина независимо от исходного уровня гемоглобина и статуса питания.

Переливание крови может потребоваться пациентам с тяжелой анемией. Нутритивная поддержка и частый мониторинг реакции желательны у пациентов в критическом состоянии.

Недостаточно данных для долгосрочного мониторинга лечения. Поскольку неэффективность лечения и реинфекция представляют реальный риск, рекомендуется мониторинг клинических признаков и анемии, а также анализ стула. В этом контексте целесообразным представляется последующее наблюдение через 1, 4 и 12 месяцев.

Прогноз

Инфекция анкилостомы вызывает больше заболеваемости, чем смертности. У взрослых анемия и недоедание приводят к снижению продуктивности и, следовательно, к увеличению бедности.

Во время беременности потребность в железе возрастает, поэтому у этой категории пациенток выше риск, влияющий как на самочувствие матери, так и на плод. Дети школьного возраста подвержены риску ухудшения когнитивных способностей и результатов обучения. Напротив, дошкольники реже страдают анемией и недоеданием.

Опасения по поводу неэффективности лечения растут, особенно после массовых кампаний по доставке лекарств. Недостаточно данных, чтобы проиллюстрировать влияние средств для дегельминтизации на качество жизни. Кроме того, необходимо разработать новое поколение препаратов широкого спектра действия и провести дальнейшую оценку эффективности комбинированной терапии в отношении исхода заболевания.

Реинфекция является еще одной проблемой при лечении анкилостомии. Умеренные показатели повторного заражения после лечения поддерживают концепцию повторных схем лечения в высокоэндемичных регионах. В исследовании 405 студентов после 18 недель адъювантного лечения частота повторного инфицирования анкилостомы составила 25,0% (95% ДИ: 15,5-36,6).

Осложнения

Осложнения инфекции анкилостомоза у взрослых часто включают железодефицитную анемию, однако в редких случаях осложнения могут включать явное желудочно-кишечное кровотечение. Другими сопутствующими осложнениями являются кожные блуждающие личинки и эозинофильная пневмония.